■研究テーマ

阿部: 太陽系で最も始原的な天体である小惑星,彗星,流星体などの小天体について,その起源と進化の解明,および関連する天体衝突発光現象の物理的メカニズムの解明を目的とし,観測・探査・室内実験などの手法で研究を行っている.

有馬: 短時間に急激な光度進化を示す高エネルギー突発現象に興味があり,広視野動画観測による可視光突発天体探査に取り組んでいる.サイエンスに加えて可視光動画データ用の解析ソフトウェア開発にも力を入れている.

■研究内容(1,2: 阿部,2,3: 有馬)

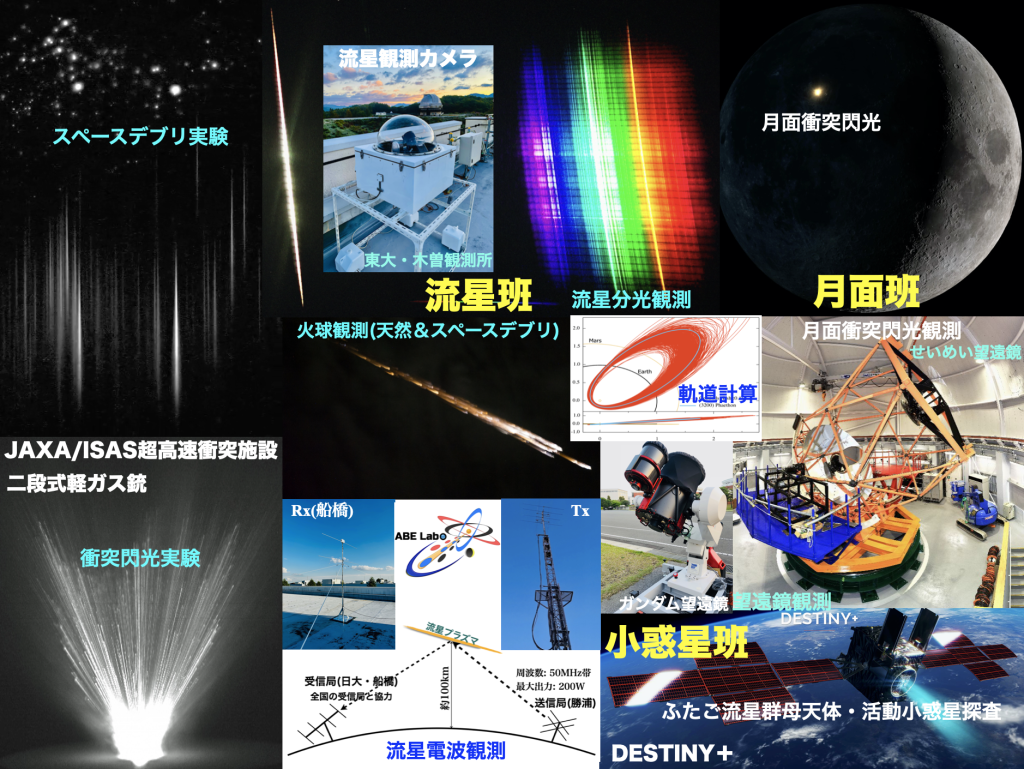

1. 流星・隕石・スペースデブリに関する研究

彗星や小惑星を起源とする直径が0.1mm〜数mm程の流星体(meteoroid:メテオロイド)が,秒速数10kmの超高速で地球大気に突入する際のアブレーションを通して発光する現象が流星(meteor)である.本研究は,超高感度カメラを使った撮像・分光の多地点観測,八木宇田アンテナやレーダーを用いた流星電波同時観測を通して流星体の組成・軌道および発光プラズマ物理に関する研究を行っている.また,JAXA/ISAS超高速衝突実験施設を用いた隕石・スペースデブリ・人工流星実験などのユニークな実験研究にも取り組んでいる.小惑星や彗星などの太陽系小天体は,太陽系形成の謎をひもとく始源天体であり,特に地球接近小天体(NEO)は隕石の故郷で,地球衝突の脅威にもなり得る.地球衝突天体や流星群予報で必要な軌道計算,さらに,ふたご座流星群母天体Phaethonフライバイ探査JAXA・DESTINY+(2028年度打上げ)のサイエンスにも参画しており,学際的(interdisciplinary)な取り組みを行なっている.

2. 月面衝突閃光,月面クレータに関する研究

直径が数cm〜数10cmの比較的大きな流星体が秒速数10kmの超高速で月面に衝突すると,運動エネルギの一部が可視光から赤外線領域の短時間(0.01-0.1秒程度)の閃光となり,地上から月面衝突閃光(LIF; Lunar Impact Flash)として観測される.本研究は,LIFの望遠鏡観測から,衝突体の質量・直径・温度推定,月面に形成されたクレータの同定などを行なっている.地球・月周辺のcm〜mサイズの流星体の統計量は,未解明である流星と小惑星を繋ぐサイズ(質量)分布と衝突頻度を明らかにするだけでなく,月面活動でのデブリ衝突リスク評価にも繋がる.また,超高速衝突実験施設を用いた実験を通して,Planetary Defence(惑星保護=地球防衛)にも関係する月・小惑星・氷天体の衝突物理の研究にも取り組んでいる.我々は,NASAアルテミス計画にも参画しており,宇宙飛行士が月面に設置する月震計とLIFのコラボレーションから月内部構造探査を行い,45億年前の月誕生シナリオの解明や水氷資源探索に貢献する計画である.

3. 可視光の秒スケール突発天体に関する研究

数秒〜数十秒の時間で光る代表的な可視光突発天体として,恒星表面での磁力線の繋ぎ換えに伴い増光する恒星フレアが知られている.短時間の可視光突発天体の発見を目的に,東京大学木曽観測所105-cmシュミット望遠鏡に搭載の広視野高速撮像カメラ「トモエゴゼン」を用い,数秒間だけ増光する突発天体探査を進めている.100テラバイトを超えるビッグデータから短時間増光天体を見つけ出すための時系列データ解析・ソフトウェア開発も行なっている.